Мартос, Лосенко, Рокотов: Русское искусство XVIII–XIX вв между классицизмом и романтизмом

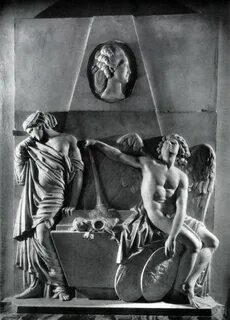

Иван Петрович Мартос (1754–1835): мастер мемориальной пластики между эпохами. Иван Мартос, выдающийся представитель русского классицизма, начал творческий путь в XVIII веке, но пик его карьеры пришелся на XIX столетие. Его надгробия 1780–1790-х годов — например, памятник М.П. Собакиной (1782, ГНИМА) и Е.С. Куракиной (1792, ГМГС) — остаются эталоном мемориальной скульптуры эпохи Просвещения. В них Мартос сочетает античную гармонию с сентименталистской эмоциональностью: фигуры плакальщиц напоминают греческие стелы, но их скорбь лишена пафоса, передавая личное горе через сдержанные жесты. Скульптор использует плавные линии и мягкую светотень, чтобы создать ощущение умиротворения, словно смерть — это переход в вечность. Эти работы стали мостом между рационализмом классицизма и романтизмом, который расцвел позже.

Памятник М.П. Собакиной

Антон Павлович Лосенко (1737–1773): основатель исторической живописи и жертва системы. Антон Лосенко, выходец из крестьянской семьи, стал первым русским профессором исторической живописи, но его карьера оборвалась трагически рано. Его картина «Владимир и Рогнеда» (1770) — манифест национального самосознания. Лосенко изображает момент, когда князь Владимир просит прощения у Рогнеды, которую обесчестил. Хотя композиция театральна (позы героев напоминают античные барельефы), художник вводит этнографические детали: древнерусские орнаменты на одеждах, характерные типажи воинов. В «Прощании Гектора с Андромахой» (1773, ГТГ) Лосенко строго следует канонам классицизма: колоннада на фоне, статичные фигуры, локальные цвета. Однако трагизм сцены передан через контраст — решимость Гектора и бессилие Андромахи. Лосенко, будучи директором Академии, боролся с бюрократией, что подорвало его здоровье. Как писал Фальконе Екатерине II, «его погубят академические пустяки».

Григорий Угрюмов (1764–1823): историческая живопись как патриотический манифест. Григорий Угрюмов превратил исторический жанр в инструмент национальной пропаганды. Его «Испытание силы Яна Усмаря» (1796–1797, ГРМ) прославляет подвиг простого воина, одолевшего медведя перед битвой с печенегами. Динамика боя передана через резкие диагонали и контрасты света, что отсылает к барокко, но героизация простолюдина — новаторский шаг. В «Взятии Казани» (1797–1799, ГРМ) Угрюмов изображает Ивана Грозного не как тирана, а как объединителя Руси, акцентируя единство народа и власти. Его педагогическая деятельность в Академии (среди учеников — Орест Кипренский) способствовала формированию романтизма. Угрюмов ввел практику этюдов с натуры для исторических полотен, что добавило им реализма.

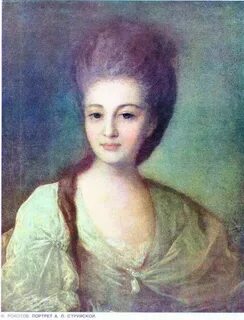

Федор Степанович Рокотов (1735/36–1808): тайны «мерцающего» стиля. Федор Рокотов, освобожденный крепостной, создал уникальную технику «тоновой живописи», где форма рождается из игры полупрозрачных слоев краски. Его «Портрет А.П. Струйской» (1772, ГТГ) — шедевр психологизма. Полуулыбка, размытые контуры и холодные серебристые тона создают образ-загадку. Современники сравнивали его манеру с «дымкой», а поэт Заболоцкий посвятил Струйской стихи, отмечая «глаза как два тумана». В «Неизвестном в треуголке» (1770-е, ГТГ) Рокотов использует золотистые рефлексы на темном фоне, чтобы подчеркнуть живость лица. Интересно, что 80% его портретов — камерные, что отражает запрос просвещенного дворянства на интимность в противовес парадной помпезности. Рокотов редко подписывал работы, что породило споры о авторстве некоторых полотен.

Портрет А.П. Струйской

Эволюция исторического жанра: от мифа к национальному эпосу. В XVIII веке историческая живопись прошла путь от аллегорических сюжетов до национальной героики. Ранние работы, например, «Дедал и Икар» П.И. Соколова (1777, ГТГ), сохраняли связь с мифологией, но уже у Лосенко история Руси стала самостоятельной темой. К 1790-м годам Угрюмов и его последователи ввели батальные сцены и народные типажи, как в «Торжественном въезде Александра Невского в Псков» (1793, ГРМ). Классицистическая строгость композиции сочеталась с барочной экспрессией в деталях — развевающихся знаменах, напряженных мышцах воинов. Графика эпохи, особенно эскизы Михаила Козловского, демонстрирует влияние античной вазописи и ренессансного рисунка.

Рокотов vs Левицкий: два полюса портретного искусства. Если Рокотов — мастер интимного портрета, то Дмитрий Левицкий (1735–1822) прославился парадными изображениями. Однако оба художника отразили дуализм эпохи: интерес к внутреннему миру и потребность в репрезентации. Например, «Портрет Екатерины II в виде законодательницы» Левицкого (1783, ГРМ) — аллегория просвещенной монархии, тогда как рокотовская Струйская — воплощение частной жизни. Эта дихотомия предвосхитила конфликт романтизма и академизма в XIX веке.

Наследие эпохи: между классикой и романтикой. Искусство второй половины XVIII века заложило основы для золотого века русской культуры. Мартос через мемориальную пластику показал путь от рационализма к эмоциональности; Лосенко и Угрюмов превратили историческую живопись в инструмент национальной идентичности; Рокотов раскрыл глубину человеческой личности. Их достижения стали точкой отсчета для Карла Брюллова, Александра Иванова и Павла Федотова.

Дата добавления: 2025-04-13; просмотров: 390;