Феофан Грек: византийская техника и символизм новгородской живописи

Феофан Грек: техника и философия византийского мастера в новгородском контексте. Творчество Феофана Грека (ок. 1340–1410) стало мостом между византийским аскетизмом и русской эмоциональной экспрессией. Его уникальный стиль, описанный современниками как «философия кисти», революционен для Руси XIV века:

- Техника письма: Использовал метод «вохрения по санкирю» — многослойное наложение охр на коричневую подложку. Блики («движки») наносил широкими мазками, создавая эффект мерцания, словно фигуры освещены вспышками (М.В. Алпатов).

Пример: в росписях церкви Спаса на Ильине (1378) лик Христа Пантократора в куполе написан смесью киновари и охры, а пробела нанесены круговыми движениями, имитируя божественный свет.

- Символизм: Пророки в барабане храма (Авель, Мельхиседек) — не канонические образы, а философы-одиночки. Их жесты (чаша Мельхиседека) отсылают к таинству Евхаристии, но также символизируют мудрость, преодолевающую хаос.

- Влияние новгородского менталитета: Вольнолюбивый дух города отразился в динамике композиций. Например, в сцене «Сошествие во ад» Христос изображен не как триумфатор, а как воин, разрывающий врата ада — аллегория борьбы Новгорода за независимость.

Новгородская монументальная живопись: между мистикой и социальным протестом

1. Церковь Успения на Волотовом поле (1352):

- Колорит: Доминируют киноварь, изумрудная зелень и лазурь — цвета, заимствованные из витражей ганзейских городов. В сцене «Рождество» синий плащ Богоматери контрастирует с алым ложем, подчеркивая божественность младенца.

- Социальный подтекст: В сюжете «Слово о некоем игумене» (прогнавшем Христа в образе нищего) читается критика церковной элиты — актуальная тема для Новгорода, где ересь стригольников обличала коррупцию клира.

«Лещадки»: Горки, изображенные зигзагами, не только фон, но и символ духовного восхождения. В сцене «Вознесение» их острые углы визуально «подталкивают» фигуру Христа вверх.

2. Церковь Федора Стратилата (1360):

- Влияние Феофана проявилось в динамике «Шествия на Голгофу», где ритм движения задан диагоналями копий и складками плащаниц.

- Отличие: Лики святых (например, Варлаама Хутынского) мягче, чем у Феофана. Использована техника «плавей» — переходы тонов смягчены, что характерно для местных мастеров, воспитанных на фольклоре.

Иконопись Новгорода: от языческих корней до политических манифестов

1. Стилистические особенности:

- Краснофонные иконы: Фон из сурика (природная киноварь) символизировал сакральное пространство. В иконе «Чудо Георгия о змие» (XIV в., ГРМ) алый фон усиливает драматизм битвы, а белый конь ассоциируется с солнечным божеством славянского пантеона.

- «Коренастые фигуры»: Приземистые пропорции святых (например, Николы Липенского, 1294) восходят к деревянным идолам. Руки, укороченные в 2/3 от классического канона, подчеркивают связь с землей.

2. Политические иконы:

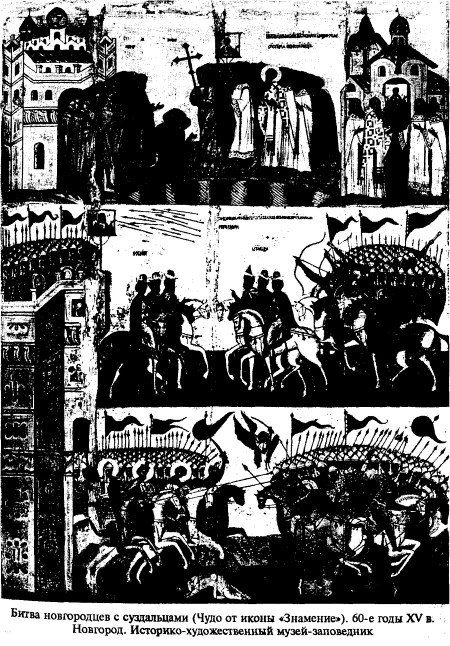

«Битва новгородцев с суздальцами» (1460-е):

- Верхний ярус: Икона «Знамение» написана в технике «наплав» (слои яичной темперы нанесены без грунтовки), что создает эффект свечения.

- Средний ярус: Суздальцы в монгольских шапках — намек на союз Москвы с Ордой.

- Исторический контекст: Создана в период конфликта с Иваном III, как призыв к единству против внешней угрозы.

3. «Северные письма»:

Икона «Положение во гроб» (Каргополь, XV в.):

- Композиция: Фигуры образуют пирамиду, вершина которой — склоненная Мария. Ее жест (щека к щеке Христа) повторяет народный обряд «прощания с покойником».

- Колорит: Бирюза фона символизирует вечность, а киноварь плаща — мученичество.

Псковская школа: аскетизм как ответ пограничья

1. Монументальная живопись:

- Снетогорский монастырь (1313):

Техника: Фрески написаны al secco по сухой штукатурке, что позволило создать сложные градации серого и охристого.

Образы: Святые (например, Варлаам Хутынский) изображены с гипертрофированными кистями рук — символ труда и защиты.

2. Иконопись:

«Сошествие во ад» (XV в., ГРМ):

- Композиция: Христос стоит на скрещенных вратах ада, напоминающих руины ливонских замков.

- Колорит: Преобладание «псковской зелени» (смесь малахита и сажи) — отсылка к северным лесам, природной крепости края.

Типология ликов: Носы «башмачком» и миндалевидные глаза — влияние прибалтийско-финского этноса, интегрированного в псковскую культуру.

Наследие и влияние. Новгородская и псковская живопись стали основой для московской школы XV–XVI вв.:

- Дионисий перенял у Феофана технику «светоносных пробелов» в фресках Ферапонтова монастыря.

- «Коренастые» пропорции новгородских святых прослеживаются в иконах «Московский чудотворец» круга Андрея Рублёва.

- Псковская палитра повлияла на «глухие» фоны раннемосковских икон, подчеркивающие мистицизм образов.

Заключение. Искусство Новгорода и Пскова XIV–XV вв. — это диалог византийской традиции и языческого наследия, воплощенный в формах, близких народному сознанию. Как отмечал искусствовед В.Н. Лазарев: «В их фресках бьется сердце Руси, не сломленное ни ордой, ни догматом».

Дата добавления: 2025-04-13; просмотров: 359;