Художественные школы Руси XII–XIII вв.: региональное своеобразие и культурный синтез

После смерти Ярослава Мудрого (1054 г.) начался процесс феодальной раздробленности Руси. К XII–XIII вв. сформировались самобытные художественные школы: новгородская, владимиро-суздальская, галицко-волынская, рязанская, а также школы Полоцка и Смоленска. Каждая из них сохранила наследие Киевской Руси, но обогатила его локальными традициями, географическими условиями и политическими особенностями. Города укреплялись детинцами (кремлями) и посадами, окруженными валами и деревянными стенами, что отражало потребность в защите от междоусобиц и внешних угроз.

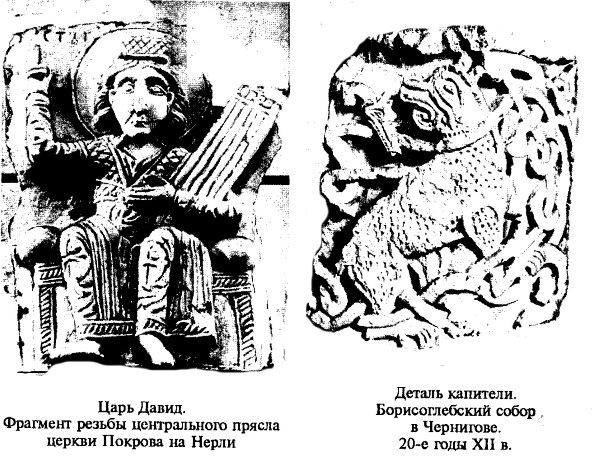

Чернигов: хранитель киевских традиций. В Чернигове дольше всего сохранялись архитектурные приемы Киева. В XII в. «полосатая» кладка (opus mixtum) сменилась порядой равнослойной из прямоугольного кирпича. Фасады украшали аркатурные пояски, многоуступчатые порталы и ниши. Примеры – храм Бориса и Глеба с капителями из белого камня и шестистолпный Благовещенский собор (1186 г.), известный мозаичными полами. Церковь Параскевы Пятницы (конец XII в.) демонстрировала новаторство: система подпружных арок и кокошников у основания барабана создавала иллюзию вертикального движения. По легенде, автором стал зодчий Петр Милонег.

Полоцк и Смоленск: вертикаль и синтез стилей. В Полоцке Спасо-Преображенский собор (1159 г., зодчий Иоанн) сочетал «полосатую» кладку с фресками. Его ступенчатая структура повлияла на Смоленский собор Архангела Михаила (1180–1190-е гг.), где кубический объем возвышался над притворами, а пучковые пилястры подчеркивали вертикаль. Смоленские мастера, скрывая кирпич под побелкой, интегрировали византийские, балканские и романские мотивы.

Галицко-Волынская школа: западные влияния и белокаменное зодчество. На западе Руси, в Галиче и Волыни, зодчие использовали белый известняк, создавая храмы-ротонды и четырехстолпные крестово-купольные церкви. Церковь Пантелеймона (начало XIII в.) с перспективным порталом и резными капителями отражала синтез романского декора и русских планов. При князе Данииле Галицком в Холме строили храмы с полами из меди и майолики, как церковь Иоанна Златоуста (1259 г., мастер Авдий). После утраты независимости в XIV в. многие памятники были уничтожены, но археологи открыли следы круглых церквей и брускового кирпича – признака ранней готики.

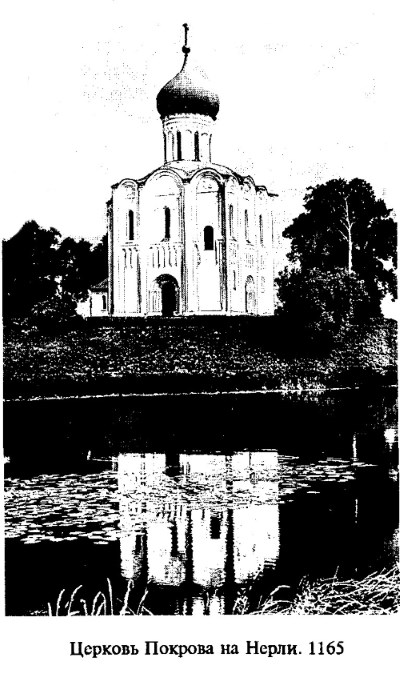

Владимиро-Суздальская земля: эпическая мощь и резная летопись. Андрей Боголюбский превратил Владимир в новый политический центр. Его Успенский собор (1158–1161) из белого камня с аркатурным поясом и перспективными порталами стал эталоном местного стиля. Церковь Покрова на Нерли (1165 г.) – шедевр гармонии: вертикальные линии, рельефы Давида-псалмопевца и «женских масок» символизировали единство мира. По легенде, храм возвели на месте, где кони Андрея остановились перед иконой «Владимирской Богоматери».

При Всеволоде Большое Гнездо Дмитриевский собор (1194–1197) украсили 600 резными плитами. На фасадах – князь Всеволод с сыновьями, львы, грифоны и «древо жизни», переосмысленные в русской плоскостной манере. Резьба, напоминающая вышивку, отражала народные корни, а эпический масштаб сравнивали с былиной об Илье Муромце.

Наследие и символы. Региональные школы Руси XII–XIII вв. стали мостом между киевским наследием и будущим московским зодчеством. Черниговские кокошники предвосхитили шатровые храмы, галицкая резьба повлияла на белокаменное узорочье, а владимирские рельефы сохранили языческую символику в христианском контексте. Как писали в Галицко-Волынской летописи, искусство этой эпохи – это «великие труды» мастеров, сплетавших историю в камне и красках.

Дата добавления: 2025-04-13; просмотров: 406;