Графика Новгорода-Пскова: тератологический орнамент и наследие Москвы

Графика рукописных книг Новгорода и Пскова: тератологический орнамент и бытовой фольклор. В XIV–XV веках в Новгороде и Пскове расцвел уникальный стиль книжной графики — тератологический орнамент (от греч. τέρας — «чудовище»). Заставки и инициалы рукописей заполнялись изображениями фантастических существ, сплетенных в сложные узлы с ремнями, змеями и растительными побегами. Эти «чудовища» не были слепым копированием византийских образцов — они трансформировались под влиянием местного фольклора. Например, в Евангелии 1355 года (ГИМ) буква «Р» представлена мужчиной с банной шайкой — отсылка к повседневной жизни новгородцев. В Псалтыри XV века (РНБ) инициал «М» образуют два рыбака, переругивающихся над сетью: «Потяни, корвин сын! — Сам еси таков». Такие сцены отражали вольный дух городов-республик, где даже сакральные тексты не избежали народного юмора.

Псковские писцы шли дальше: на полях Служебника XIV века (РНБ) встречаются пометки вроде «Ох, свербит, пора мыться» — свидетельства живого языка и быта. Тератология здесь приобретала гротескные черты: гибриды людей и зверей с человеческими лицами, как в «Апостоле» 1307 года, символизировали борьбу с греховными страстями.

Прикладное искусство: от крестов до политических символов. Вершиной новгородского прикладного искусства стал Людогощенский крест (1359), созданный резчиком Яковом Федосовым для церкви Флора и Лавра. Вырезанный из липы и покрытый серебром, крест украшен 40 медальонами с евангельскими сценами и фигурами святых. На обороте — тайнописная подпись мастера: «Яков Федосов, раб Божий, творил сие во славу Господа». В сцене «Распятие» Христос изображен с открытыми глазами — символ победы над смертью, актуальный после Куликовской битвы.

В Пскове славились чеканные оклады икон с мотивами «древа жизни» — стилизованных виноградных лоз, переплетенных с птицами. Эти узоры, как в окладе «Богоматери Великой Панагии» (XV век, Псковский музей), восходили к языческим оберегам, но наполнялись христианской символикой.

Раннемосковское зодчество: синтез традиций. После присоединения Новгорода (1478) и Пскова (1510) их художественные традиции влились в общерусскую культуру. Однако ещё в XIV веке Москва, опираясь на наследие Владимиро-Суздальской школы, начала формировать собственный стиль.

- Успенский собор на Городке в Звенигороде (ок. 1400): Одноглавый храм, построенный для князя Юрия Звенигородского, объединил владимирскую белокаменную резьбу и новаторские приёмы. Килевидные закомары, тройной орнаментальный пояс и перспективные порталы создавали динамику, устремлённую ввысь. В интерьере сохранились фрески, приписываемые Андрею Рублёву, — мягкие лики святых с «рублёвской» просветлённостью.

- Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1422): Здесь Рублёв создал икону «Троица» — гимн единству и жертвенной любви. Композиция вписана в круг (символ вечности), а горки на фоне отсылают к Голгофе. Колорит построен на контрасте лазурного (небесная благодать) и золота (божественный свет).

Иконостас Благовещенского собора: рождение «высокого» стиля. В 1405 году Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей Рублёв создали первый высокий иконостас для Благовещенского собора Московского Кремля. Его структура отражала иерархию мироздания:

1. Деисусный чин: Центральная икона «Спас в силах» изображала Христа как Судию на фоне алого ромба (земля) и синего овала (небо). Фигуры Богоматери и Иоанна Предтечи, написанные Феофаном, поражали экспрессией: блики на ликах словно выхватывали их из тьмы.

2. Праздничный ряд: Сцены «Благовещение» и «Рождество» работы Рублёва отличались лиризмом. В «Воскрешении Лазаря» апостолы изображены с индивидуальными характерами — от сомнения Фомы до восторга Петра.

3. Пророческий и праотеческий чины: Добавлены позже, в XVI веке, завершив концепцию «небесной лестницы».

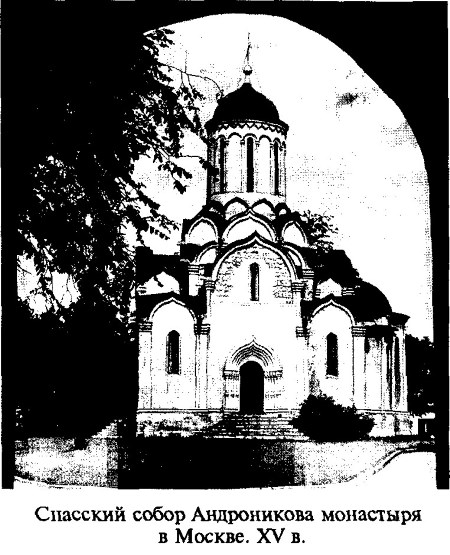

Андрей Рублёв: от монастырских стен до вечности. Рублёв, инок Спасо-Андроникова монастыря, впитал идеи Сергия Радонежского о духовном единстве Руси. Его стиль — синтез византийской техники и русской созерцательности:

- «Спас Звенигородский» (1410-е): Образ Христа с мягким взглядом и полуулыбкой стал каноном «русского Спаса». Светоносная охра лика достигалась многослойным лессировочным письмом.

- Фрески Успенского собора во Владимире (1408): В сцене «Страшный суд» отсутствуют устрашающие детали. Ангелы скорбно свертывают небо, а апостолы милостиво взирают на грешников — воплощение идеи всепрощения.

Наследие: от Средневековья к Новому времени. После падения Новгорода и Пскова их мастера работали в Москве. Псковский зодчий Постник Яковлев участвовал в строительстве Собора Василия Блаженного, где кокошники и ярусность отсылали к северным традициям. Новгородская краснофонная иконопись повлияла на «строгановскую школу» XVI–XVII веков с её миниатюрной техникой.

Заключение. Искусство Новгорода, Пскова и ранней Москвы — это диалог аскезы и жизнелюбия, канона и новаторства. Как писал искусствовед Михаил Алпатов, «Феофан Грек принес на Русь византийский огонь, а Рублёв превратил его в светлую зарю». Этот синтез стал основой национального стиля, где даже в апокалиптических образах звучала надежда на преображение.

Дата добавления: 2025-04-13; просмотров: 467;