Василий Баженов, Матвей Казаков и архитекторы русского классицизма: утопии, проекты, наследие XVIII века

Василий Баженов: гений нереализованных утопий. Василий Иванович Баженов (1737/38–1799) — ключевая фигура русского классицизма, чьи проекты опередили время. Выпускник Академии художеств и ученик Саввы Чевакинского, он стал первым русским архитектором, получившим европейское признание: звание профессора Римской академии и членство во Флорентийской и Болонской академиях. Его проект реконструкции Московского Кремля (1767–1773) был революционным: вместо изолированной крепости Баженов задумал общественный центр с дворцом, Коллегиями, Театром и площадью для народных собраний.

Архитектор использовал рельеф местности, создав динамичную композицию с колоннадами, «огибающими» холмы. Главный зал дворца, украшенный «рощами» коринфских колонн, напоминал фантазии Джованни Пиранези. Однако Екатерина II остановила строительство, опасаясь политических аллюзий — проект символизировал не имперскую мощь, а идеалы просвещённого общества.

Не менее смелым стал Царицынский ансамбль (1775–1785), где Баженов синтезировал древнерусские мотивы с готикой. Фигурные ворота и Хлебный дом с белокаменным декором отсылали к зодчеству XVII века, а асимметричная планировка подчёркивала гармонию с природой. Императрица, потребовавшая перестройки, поручила работу Матвею Казакову, но даже в изменённом виде ансамбль остался памятником баженовской смелости.

Вершиной творчества Баженова стал дом Пашкова (1784–1786) в Москве. Расположенный на холме напротив Кремля, он сочетает классицистическую симметрию с барочной пластикой. Центральный корпус с коринфским портиком контрастирует с боковыми павильонами, а белокаменные детали на краснокирпичном фоне отсылают к традициям Нарышкинского барокко.

Матвей Казаков: архитектор «казаковской Москвы. Матвей Фёдорович Казаков (1738–1812) — создатель архитектурного облика Москвы эпохи классицизма. Ученик Дмитрия Ухтомского, он развивал идеи Баженова, но с большей практичностью. Его здание Сената в Кремле (1776–1787) — треугольник с ротондой парадного зала — стало символом государственной мудрости. Дорические портики и купол, доминирующий над Красной площадью, подчёркивали связь с античными форумами.

В Колонном зале Благородного собрания (1780-е) Казаков создал пространство для светских церемоний: коринфские колонны, хрустальные люстры и позолота воплощали идеал «золотого века» дворянства. Его Голицынская больница (1796–1801) с ионической ротондой и парком демонстрировала гуманизм эпохи: медицина стала частью просветительской миссии.

Казаков мастерски работал с усадебной архитектурой. Дом Демидова в Гороховом переулке (1789–1791) и дом Губина на Петровке (1790-е) сочетали строгие фасады с уютными внутренними дворами. Даже в проекте Московского университета (сгоревшего в 1812 году) он заложил принципы, позже воплощённые Доменико Жилярди.

Иван Старов: гармония имперского масштаба. Иван Егорович Старов (1744–1808) — мастер монументальных ансамблей. Его Троицкий собор Александро-Невской лавры (1774–1790) в Петербурге объединил барочную пластику с классицистической ясностью. Две колокольни фланкируют купол, создавая вертикальный ритм, а интерьер с коринфскими колоннами напоминает раннехристианские базилики.

Главный шедевр Старова — Таврический дворец (1782–1789). Построенный для Григория Потёмкина, он стал образцом «просвещённой усадьбы». Скромный фасад скрывал роскошь интерьеров: Куполообразный зал с 36 колоннами, Зимний сад с античными статуями и анфилады парадных комнат. Дворец, окружённый каналами и парком, символизировал единство цивилизации и природы — ключевую идею эпохи.

Джакомо Кваренги: палладианство на русской почве. Джакомо Кваренги (1744–1817), итальянец по происхождению, стал проводником палладианства в России. Его здание Академии наук (1783–1789) в Петербурге — образец строгого классицизма: ионический портик, отсутствие декора, рациональная планировка. В Эрмитажном театре (1783–1787) Кваренги отказался от ярусов лож, создав амфитеатр по образцу театра Андреа Палладио в Виченце.

Александровский дворец в Царском Селе (1792–1796) с коринфской колоннадой и Смольный институт (1806–1808) с парадным двором демонстрируют эволюцию стиля: от изящных пропорций к монументальности. Даже Нарвские триумфальные ворота (1814), позже перестроенные Василием Стасовым, сохранили кваренгиевскую лаконичность.

Чарльз Камерон: поэт парков и интерьеров. Чарльз Камерон (1743–1812), шотландский архитектор, привнёс в Россию культ античности. Его Камеронова галерея в Царском Селе (1780-е) контрастирует с барочным Екатерининским дворцом: лёгкий ионический портик верхнего яруса противопоставлен рустованному нижнему этажу. В интерьерах Агатовых комнат и Холодных бань Камерон использовал яшму, мрамор и стеклярус, создав «античную» эстетику.

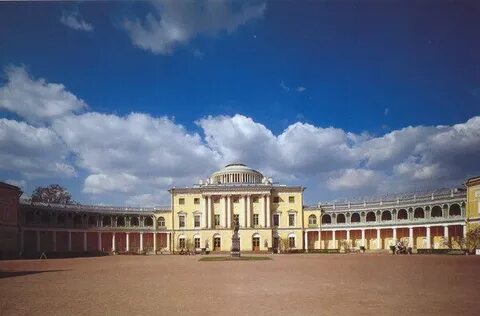

В Павловском дворце (1782–1786) Камерон совместил строгость форм с лиризмом. Центральный «Итальянский зал» с куполом и галереи, обрамляющие двор, отсылают к вилле Ротонда Палладио. Парковые павильоны — Колоннада Аполлона и Храм Дружбы — стали эталоном «английского» пейзажного парка, где архитектура подчинена природе.

Наследие эпохи: классицизм как философия. Творчество Баженова, Казакова, Старова, Кваренги и Камерона сформировало язык русского классицизма, где античные формы служили выражением просветительских идеалов.

Их проекты — не просто здания, а манифесты:

- Общественное служение: Сенат, университеты, больницы.

- Диалог с природой: усадьбы, парки, гармония ландшафта.

- Национальная идентичность: синтез европейских канонов с древнерусскими мотивами.

Даже незавершённые проекты Баженова повлияли на архитектуру XIX века, вдохновив Константина Тона и Осипа Бове. Русский классицизм стал не стилем, а эпохой — временем, когда искусство стремилось преобразовать общество через красоту и разум.

Дата добавления: 2025-04-13; просмотров: 480;