Очистка воды. Основные процессы водоочистки

Природные воды, кроме дождевой воды, редко бывают чистыми. Реки, протекающие по торфяникам, содержат следы органических кислот. Грунтовые воды несут минеральные соли, включая поваренную соль. В питьевой воде допускается не более 0,1% солей, в том числе не более 0,02% гидрокарбоната кальция, иначе вода становится очень «жесткой». Фториды допускаются в количестве не более 0,00015%, в противном случае начинают разрушаться зубы.

Сброс в реки производственных сточных вод привел к химическому загрязнению окружающей среды, а несовершенство канализации для удаления бытовых сточных вод – к бактериологическому ее загрязнению. Сейчас во многих странах изданы законы о контроле за химическим загрязнением окружающей среды, а бактериологическое загрязнение ликвидируется путем биохимической очистки.

Основные процессы водоочистки: отстаивание, фильтрация, аэрация и стерилизация. Отстаивание осуществляется при выдерживании воды в больших, неглубоких бассейнах, где твердые частицы медленно опускаются на дно. Процесс отстаивания интенсифицируют, добавляя коагулирующие агенты, способствующие объединению множества мельчайших частиц в хлопья (например, квасцы).

При фильтровании воду пропускают через песчаный фильтр толщиной 30 см, имеющий типичные размеры 100 х 40 м. При этом особые бактерии перерабатывают органические вещества, содержащиеся в протекающей воде, в безвредные неорганические. Размеры песчаных фильтров, предназначенных для быстрой очистки, не должны превышать 8 х 5 м при толщине около 4 м, однако очистка такими фильтрами не позволяет полностью исключить бактериологическое загрязнение.

Аэрация, обычно заключающаяся в пропускании воды через водопад, увеличивает содержание растворенного в воде кислорода, уменьшает концентрации углекислого газа не менее чем на 60% и позволяет осуществлять естественную очистку от неорганических веществ с помощью аэробных бактерий.

Стерилизация (уничтожение вредных микроорганизмов) производится при высоком уровне бактериологического загрязнения путем добавления в малых количествах хлора или озона. Дозы хлора 0,0001% достаточно для уничтожения всех микробов в течение 4 мин.

Если требуется вода особо высокой чистоты, ее умягчают (деминерализируют); при этом часть растворимых минеральных солей переводится в легко отделяемые нерастворимые соединения.

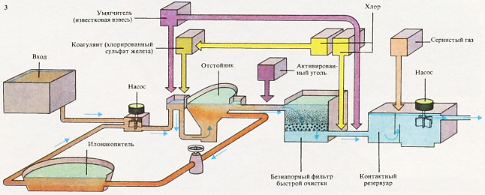

В современной водоочистной станции речная вода процеживается на входе и закачивается насосами в отстойник.

На входе в воду добавляют коагулянт (хлорированный сульфат железа) и умягчитель (жидкую известь). С помощью извести регулируется также кислотность воды. Осадок откачивают в илонакопитель, из которого осветленную воду вновь закачивают в отстойник. Для поглощения примесей, сообщающих воде неприятный привкус, запах или цвет, в воду добавляют активированный уголь. Затем вода попадает в безнапорный фильтр быстрой очистки, где органические вещества разлагаются непатогенными бактериями с образованием безвредных неорганических продуктов.

Один из двух хлораторов подает газообразный хлор (стерилизатор) вместе с известью на вход контактного резервуара. (Из второго газ поступает в коагулятор.) Сульфонатор подает сернистый газ в контактный резервуар, где из стерилизованной воды удаляется хлор. Обработанная вода закачивается в главную водопроводную магистраль, а оттуда в водонапорные башни или резервуары для распределения на бытовые и промышленные нужды.

В приморских районах, где природной чистой воды часто недостаточно, для обеспечения водой людей и для сельскохозяйственных нужд применяется опреснение: удаление растворенных солей методом дистилляции, электродиализа, обратного осмоса и замораживания. В большинстве современных опреснительных установок применяются многоступенчатые дистилляционные опреснители с мгновенным вскипанием, причем в качестве источника тепла используют пар.

Воду распределяют в основном из местных хранилищ (обычно из водонапорных башен), куда ее закачивают насосами. При этом обеспечивается подпор, т. е. давление, достаточное для подачи воды по трубам водопроводной сети.

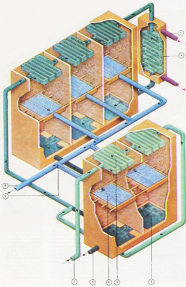

Для опреснения воды применяются многоступенчатые дистилляционные опреснители с мгновенным вскипанием. Морская вода [1] проходит конденсаторы [2] двух первых испарительных камер опреснителя, смешивается с концентрированным рассолом из поддона [3] этих камер и попадает в трубку конденсатора третьей- пятой испарительных камер. В теплообменнике [4] она нагревается водяным паром [5] до 80°С и поступает в поддон пятой испарительной камеры, откуда перетекает в обратном направлении в поддон первой.

Горячий рассол вскипает и водяной пар конденсируется на поверхности трубок конденсатора, стекая в поддон для сбора пресной воды [6], а оттуда [7] в основной трубопровод [8] пресной воды. Горячий рассол на пути через пять испарительных камер становится концентрированным и постепенно охлаждается. При выходе из первой испарительной камеры часть его смешивается с морской водой, проходящей по трубкам конденсатора между второй и третьей камерами. Остаток рассола сбрасывается в сток [9]. Опреснительные установки по возможности располагают вблизи атомных электростанций, используя их отработанный пар как источник энергии для дистилляции.

Дата добавления: 2022-04-14; просмотров: 703;