Функции управления: структура, классификация и практическое применение

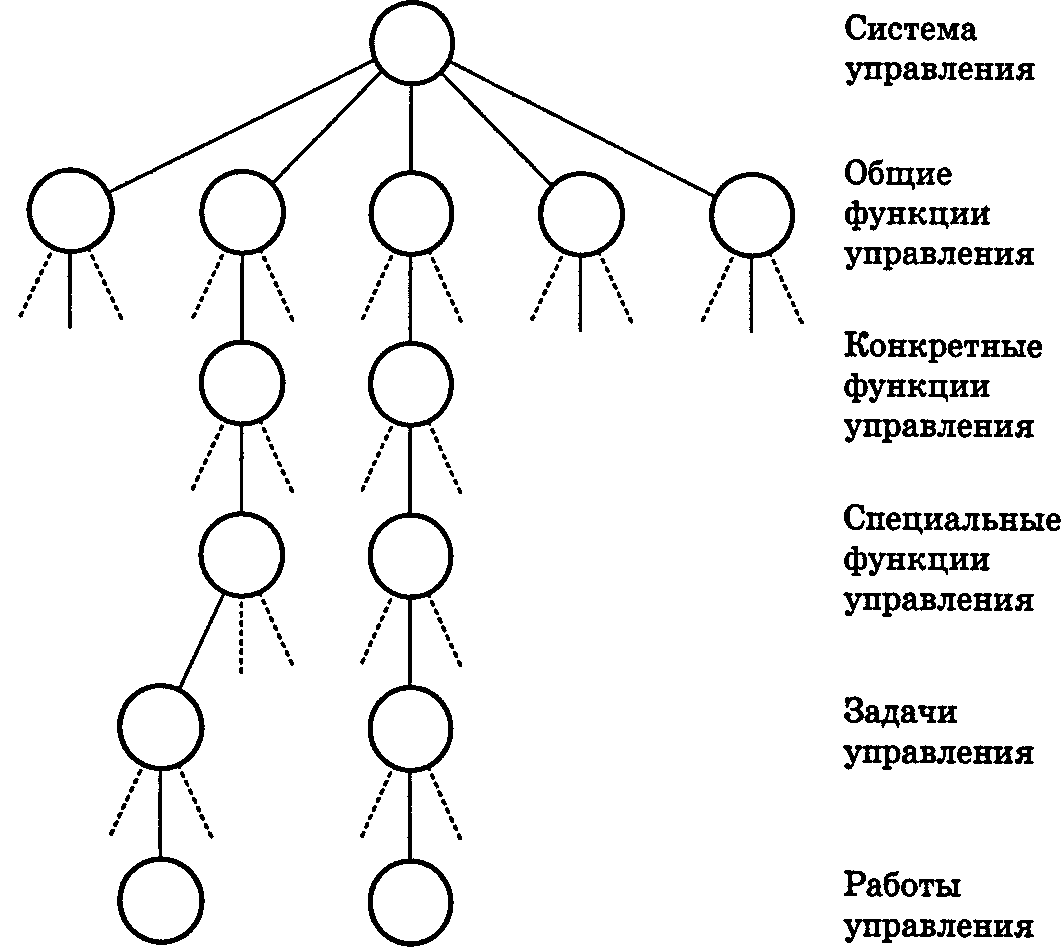

В процессе управления организации реализуют комплекс функций управления, охватывающих все задачи и определяющих содержание управленческой деятельности. Эти функции образуют иерархическую систему, представленную в виде дерева функций управления (рис. 5.3). Нижний уровень дерева соответствует отдельным управленческим операциям, что позволяет детализировать процессы и оптимизировать распределение ресурсов. Теория управления выделяет пять ключевых признаков классификации функций: общие, конкретные, специальные функции, задачи управления и работы управления.

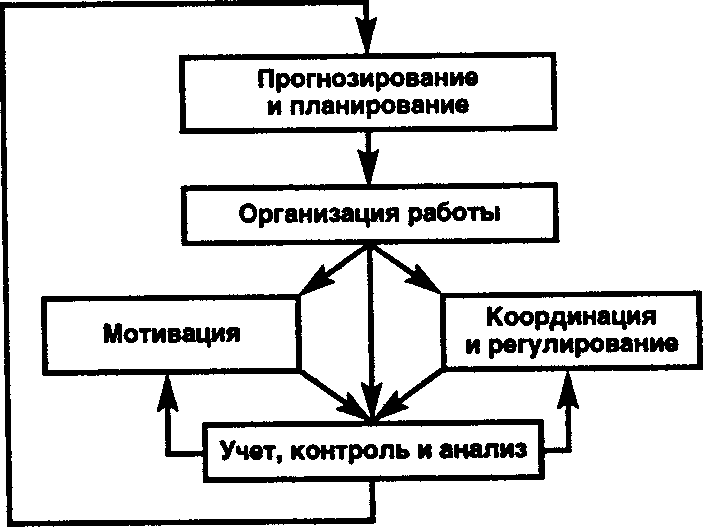

Цикл управления и общие функции. Управленческий процесс имеет циклический характер, основанный на последовательном выполнении общих функций управления (рис. 5.4). Цикл начинается с прогнозирования и планирования, включающего постановку целей и разработку программ. Далее следует организация работ — распределение ресурсов и формирование структур. Третий этап — координация и регулирование, направленные на синхронизацию действий подразделений. Четвертый элемент — мотивация, стимулирующая вовлеченность сотрудников. Завершает цикл контроль, учет и анализ, обеспечивающий корректировку процессов и переход к новому этапу.

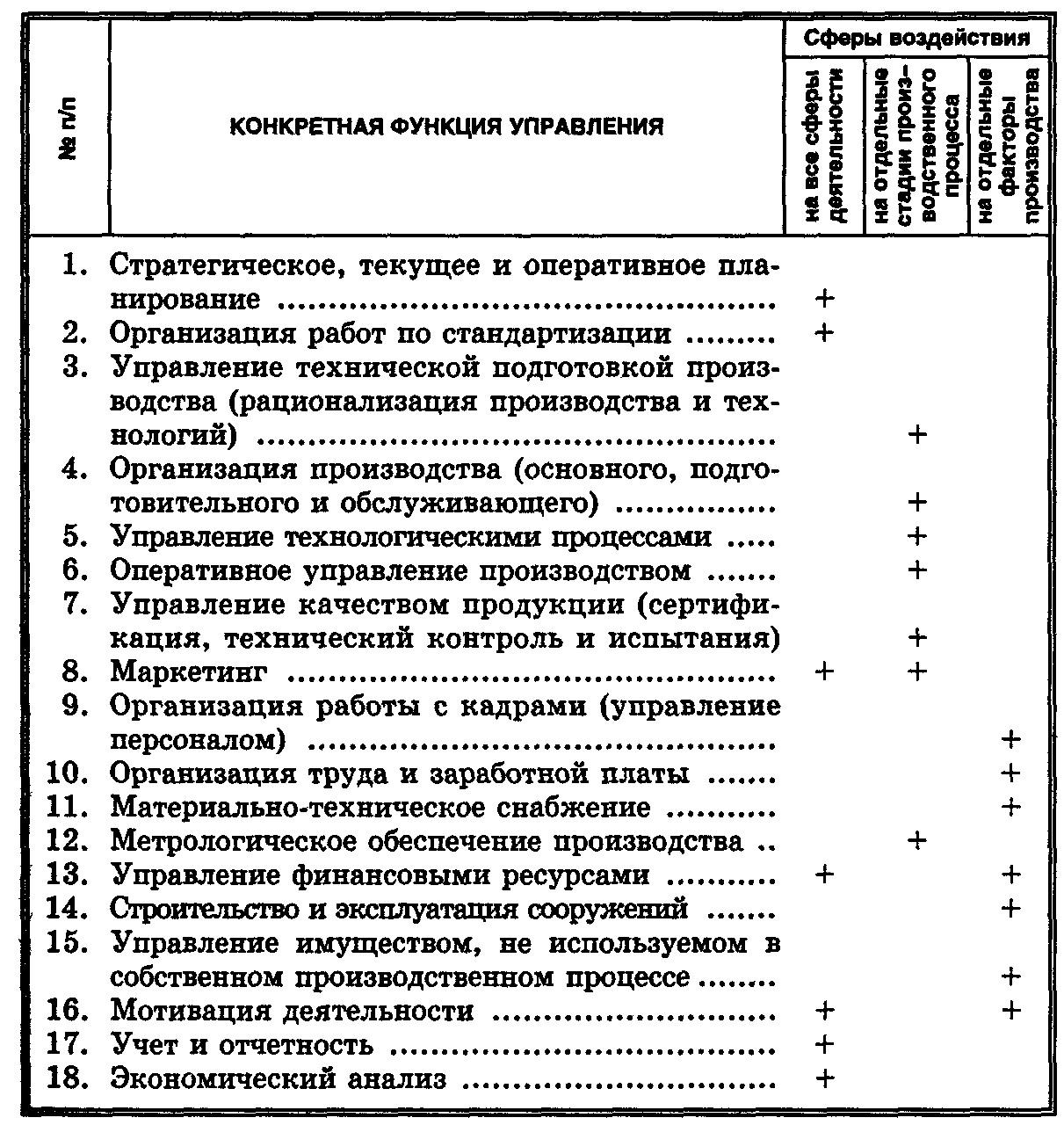

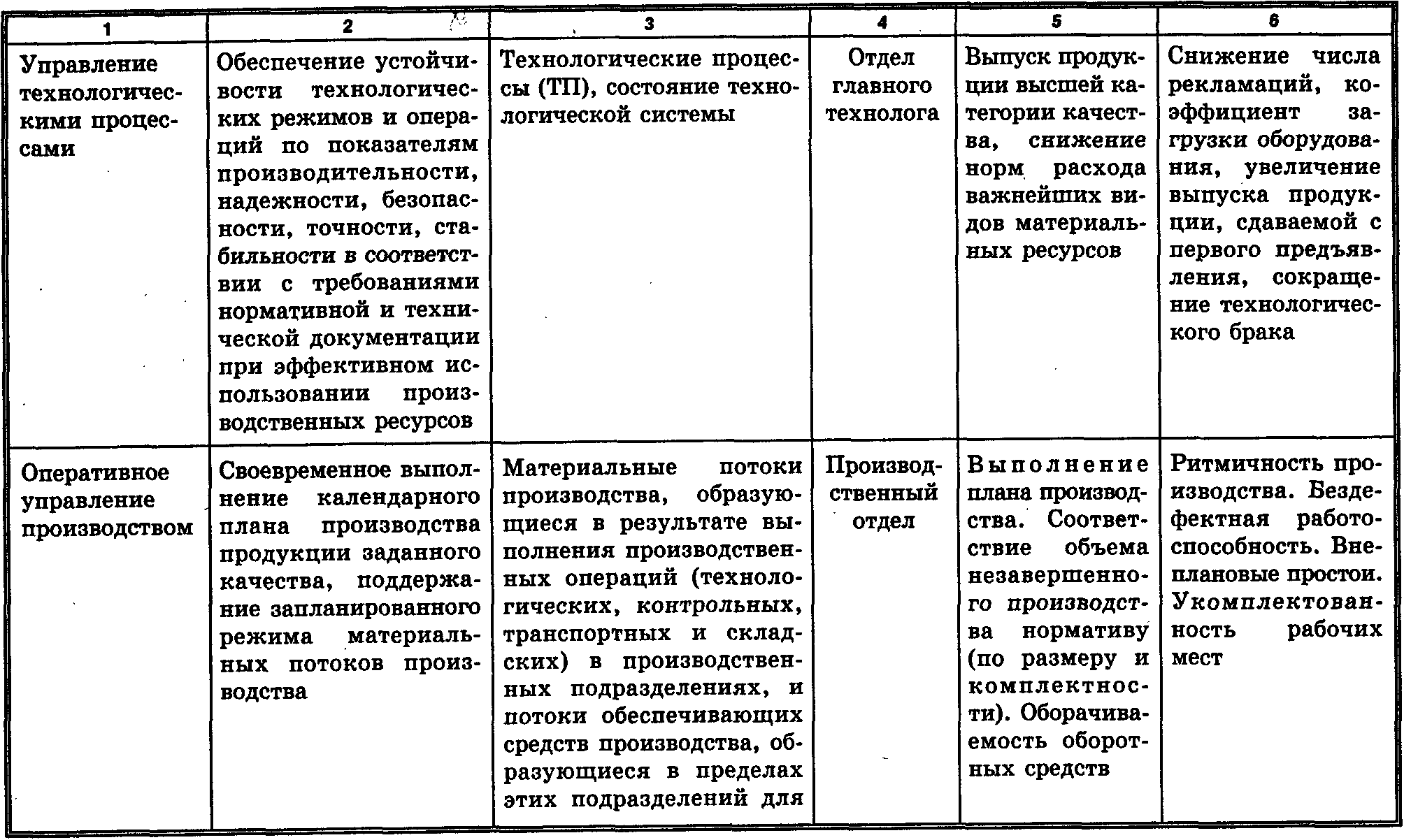

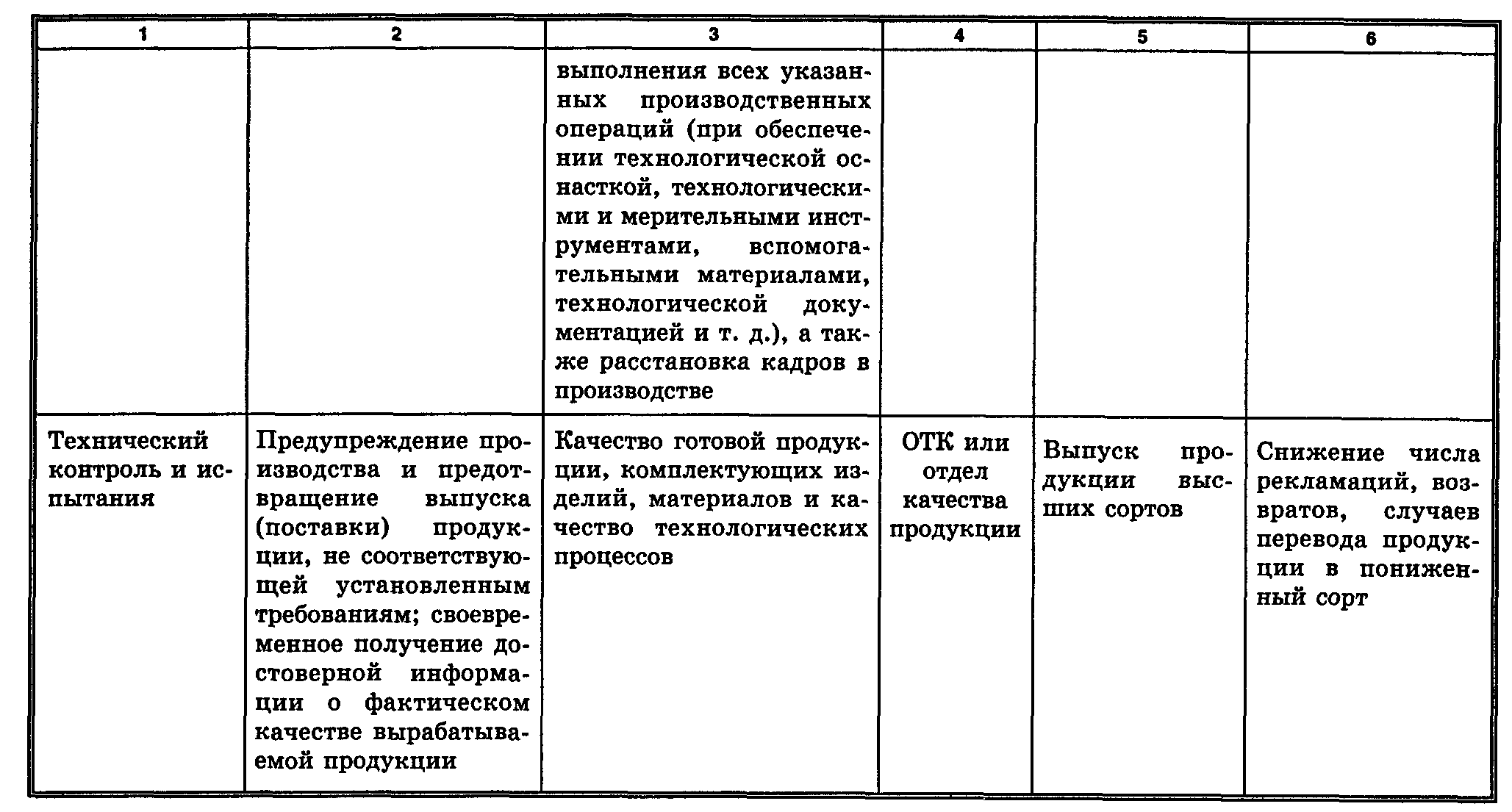

Конкретные и специальные функции управления. Конкретные функции управления представляют собой специализированные направления деятельности, выделенные для повышения эффективности труда (табл. 5.5). Они группируются по объектам воздействия: сферы деятельности, стадии производства, факторы ресурсов. Например, в компаниях среднего масштаба к ним относят маркетинг, финансы, кадровую политику. Специальные функции управления являются подфункциями конкретных и ориентированы на достижение стратегических целей. Их состав определяет зоны ответственности подразделений. В малых организациях конкретные функции укрупняются, что снижает потребность в узкой специализации.

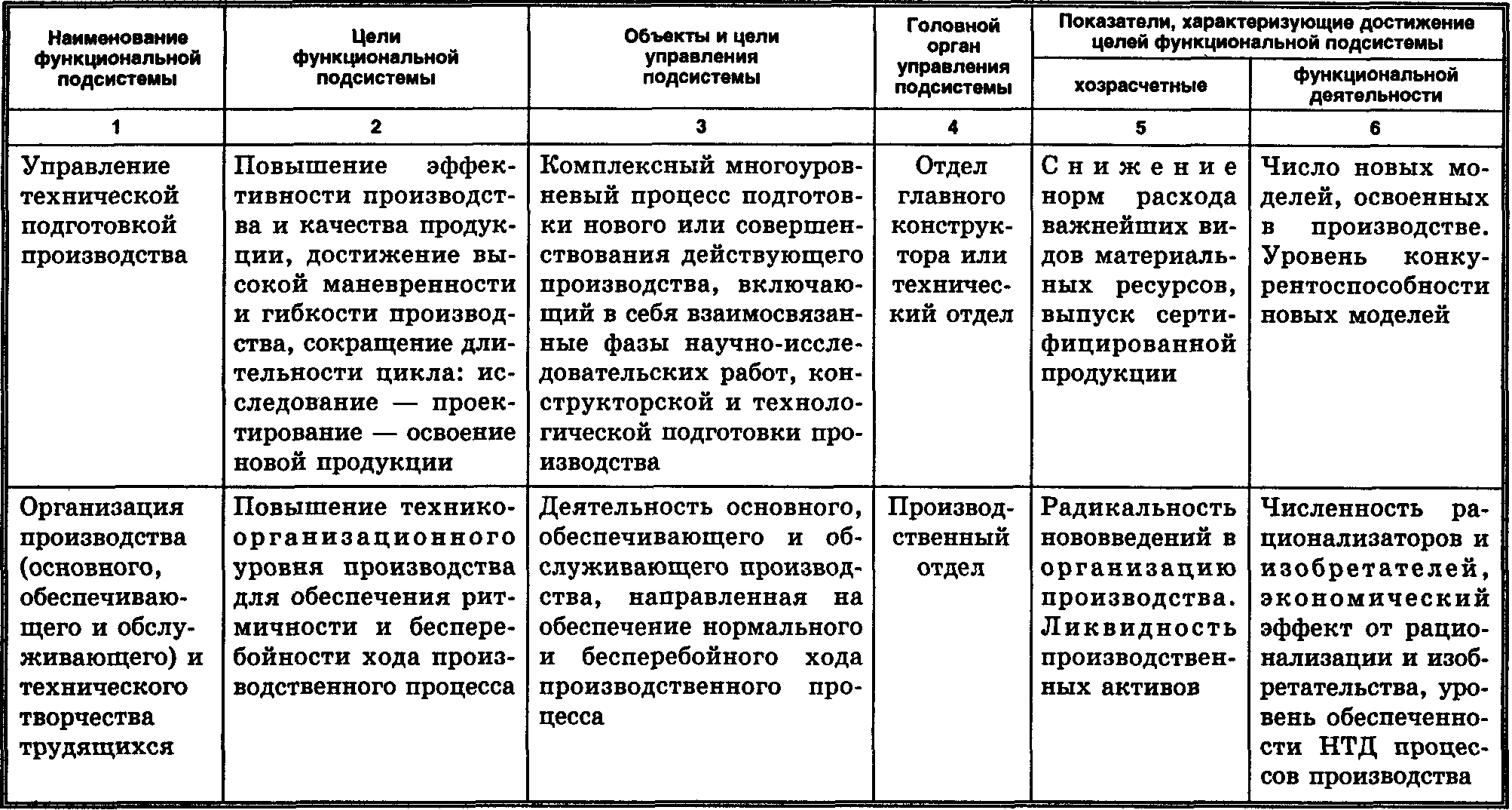

Функциональные подсистемы в системе управления. Функциональные подсистемы формируются на основе конкретных функций управления и включают совокупность специальных функций. Каждая подсистема (например, стратегическое планирование или управление качеством) имеет собственный объект управления и цели (табл. 5.6). Важно отличать подсистему от структурного подразделения: так, подсистема планирования охватывает не только планово-экономический отдел, но и смежные службы. Интеграция функций в подсистемы повышает слаженность работы организации, особенно в условиях диверсификации деятельности.

Оптимизация управления через дифференциацию функций. Структура управления динамично адаптируется под масштаб и специфику компании. Крупные организации детализируют функции (например, выделяют отдельно маркетинговые исследования и сбыт), тогда как малые предприятия объединяют их. Ключевым фактором остается целевая ориентация, обеспечивающая согласованность между стратегическими задачами и оперативными действиями. Внедрение функциональных подсистем, описанных в табл. 5.6, позволяет четко распределить зоны ответственности и минимизировать дублирование процессов.

Заключение. Система управления, основанная на дереве функций, цикличности процессов и функциональных подсистемах, обеспечивает гибкость и эффективность организаций. Использование классификаций (общие, конкретные, специальные функции) способствует рациональному распределению ресурсов и повышению качества управленческих решений. Внедрение стандартов, таких как табл. 5.5 и 5.6, упрощает контроль за выполнением задач и анализ результатов, что критически важно для достижения долгосрочных стратегических целей.

Дата добавления: 2025-05-12; просмотров: 298;