Эрозионные процессы: глобальная угроза и стратегии контроля

Эрозия почв — естественный геоморфологический процесс, ускоряемый деятельностью человека, — превратилась в одну из ключевых экологических проблем современности. Новые методы орошения, такие как капельное и импульсное, снижают риски ирригационной эрозии, однако в зонах неполивного земледелия (например, степных регионах Евразии) проблема остается острой. Оценка масштабов осложняется тем, что естественная эрозия — часть эволюции ландшафтов, а антропогенный вклад требует многолетних наблюдений. Например, в Черноземье России краткосрочные данные о потерях почвы могут варьироваться от 5 до 80 т/га в зависимости от интенсивности ливней и методов обработки полей.

Скорость деградации почв в 10–100 раз превышает скорость их формирования. Для создания 2,5 см плодородного слоя природе требуется 500 лет в среднем, тогда как агрикультура ежегодно теряет до 23 млрд тонн почвы глобально. В Кабардино-Балкарии, где 70% пашни подвержено эрозии, годовые потери достигают 15 млн т, включая 590 тыс. т гумуса и 350 тыс. т минералов. Это снижает урожайность зерновых на 50%, что эквивалентно потере половины валового сбора. Аналогичные процессы в Гималаях (плато Шиллонг) привели к деградации 80% земель из-за сочетания вырубки лесов (сохранилось лишь 7% покрова) и экстремальных осадков (свыше 10 000 мм/год), обнаживших бесплодные песчаники.

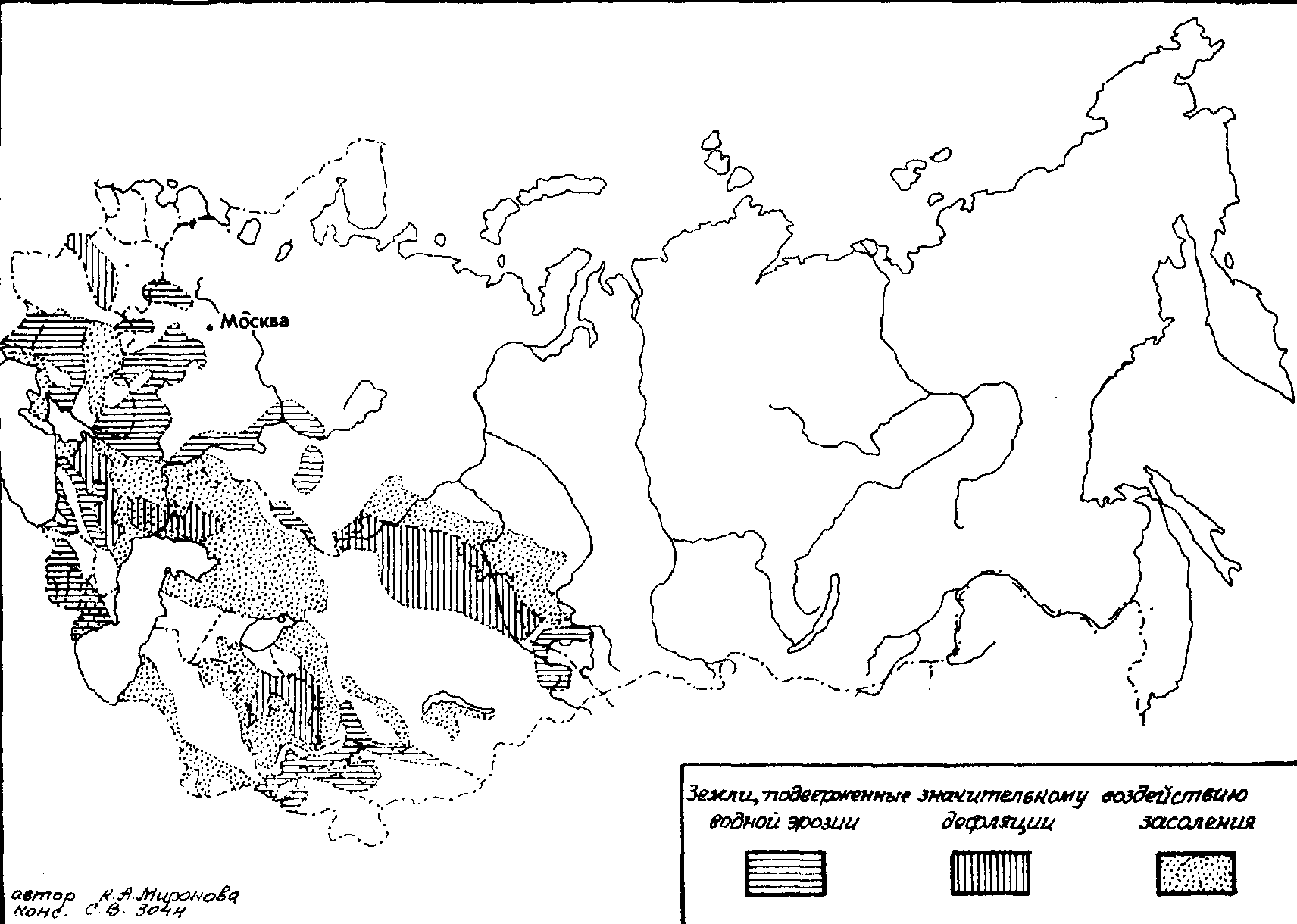

Зональные закономерности эрозии, отраженные на Рис. 27, демонстрируют ее зависимость от климата. В аридных регионах (пустыни Сахара, степи Сахель) доминирует ветровая эрозия (дефляция), усиленная перевыпасом скота. Например, в Сахеле поголовье превышает емкость пастбищ в 2 раза, вызывая потери 10–20 т/га почвы ежегодно. Во влажных тропиках (бассейн Амазонки, Западная Африка) главную угрозу представляет водная эрозия: на плантациях какао смыв достигает 150 кг/га против 1,5 т/га в лесах, а при выращивании зерновых — до 120 т/га.

Рис. 27. Распространение эрозии земель на территории России и сопредельных государств

Опыт США иллюстрирует двойственность проблемы. На востоке страны водная эрозия на полях кукурузы и хлопчатника приводит к потерям 12,5 т/га, что эквивалентно уменьшению слоя почвы на 1 мм/год. На Великих равнинах в 1930-х годах «пыльные бури» уносили до 300 млн т грунта за сезон, спровоцировав экологическую катастрофу — формирование «пыльной чаши». Несмотря на внедрение почвозащитных технологий (полосное земледелие, ветроломные лесополосы), в Северном Казахстане и Ставропольском крае дефляция сохраняет интенсивность 50–100 т/га/год.

Мелиорация — не панацея, но важный элемент устойчивого землепользования. Ее эффективность зависит от интеграции с агротехнологиями. В Азии внедрение высокопродуктивных сортов риса, адаптированных к орошению, позволило компенсировать потери плодородия. Однако в засушливых регионах успех требует сочетания фитомелиорации (посадки засухоустойчивых культур) и ограничения нагрузок на пастбища. Например, в Эфиопии террасирование склонов снизило эрозию на 40%, а в Бразилии восстановление лесных буферов вдоль рек уменьшило смыв почвы на 60%.

Рис. 27. Распространение эрозии земель на территории России и сопредельных государств наглядно показывает, что в Нечерноземной зоне эрозии подвержено 5–20% пашни, в Черноземье — до 80%. Эти данные подчеркивают необходимость зонального подхода: в засушливых районах акцент делается на борьбу с дефляцией, во влажных — на противоэрозионную агротехнику.

Выводы. Эрозия — результат взаимодействия природных и антропогенных факторов. Ее контроль требует:

1. Внедрения точного земледелия (GPS-мониторинг, дозированное орошение).

2. Восстановления растительного покрова (лесовосстановление, сидерация).

3. Сочетания традиционных практик (террасирование) с инновациями (биополимеры для укрепления почв).

Только системный подход, учитывающий экономические, экологические и социальные аспекты, способен замедлить деградацию почв — ключевого ресурса продовольственной безопасности.

Дата добавления: 2025-04-10; просмотров: 386;